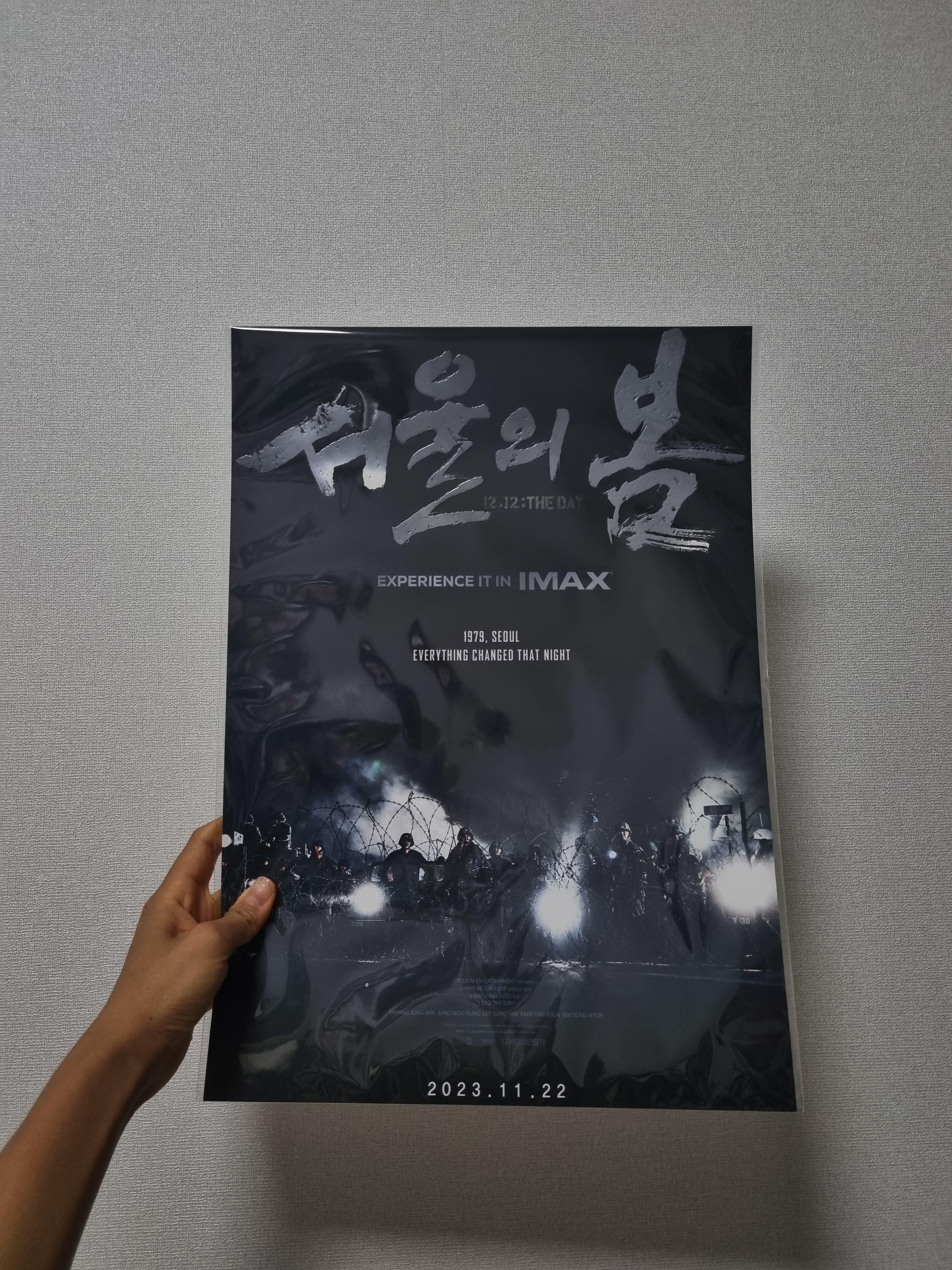

[서울의 봄 - 김성수] 우리는 나아간다. 기억함으로써.

나는 실제 인구가 3만 명 남짓 되는 작지만 아름다운 고장에서 자랐다. 나와 세대를 공유하는 사람들이 으레 그랬듯이, 우리 (초, 중, 고등) 학교는 늘 가던 곳으로만 현장체험학습을 갔다. 강천산에 오르고, 금산에서 꽃을 보고. 물론 당시에는 지겨워했지만, 지금은 기억이라는 영화 속에서 가장 아름다운 한 씬으로 남는 자연의 장면들이다. 가까운 대도시가 광주였던 탓에 광주로도 현장체험학습을 많이 갔는데, 그 시절 내가 보고 느꼈던 대부분의 것들이 아름다운 것이었던 반면, 광주에서의 현장체험학습에서 본 것들은 강산이 한번 하고도 반 넘게 바뀌는 시점까지도 가장 참혹한 장면들로 남아 있다. 광주(光州)의 5월이 유독 찬란한 것은 비참한 역사의 틈 사이로 흐르는 수많은 핏자욱 때문이다. 사람이 사람에게 해서는 안될 행동들이 벽면 가득 기록된 추모관에서 우리는 영문도 모르는 채 매번 공포로, 분노로, 슬픔으로, 벌벌 떨었다. 엄마는 외할아버지가 출장 갔다가 광주에 공수부대가 투입되어 시민들을 학살하는 아비규환 속에서 간신히 살아 돌아온 어느 날이 바로 그날이라고, 우리가 잊어서는 안 되는 기억이라서 어린 영혼에도 그런 장면을 보여주는 것이라고 설명했다. 그것이 살아남은 어른들의 몫이라고. 그리고 그 몫을 우리에게 지어줘서 미안하다고도.

한강 작가의 <소년이 온다>가 그리고 있듯, 광주는 한 집 건너 한 집이, 그래서 온 천지가 초상집이었다. 엄마는 그 사람을 참 싫어했다. 티비에 그 사람이 나올 때마다 치를 떨었다. 그러면서도 역사는 한 악인이 아니라, 그 악에 영혼을 침범당하고 스스로 악의 한가운데로 침잠한 모든 사람들이 만드는 것이라고 했다. 그 말이 두려웠고, 싫었고, 그러나 사실이라는 것이 징그럽고 끔찍했다. 한나 아렌트는 악의 평범성 때문에 부지불식간에 악에 물들고 동조하는 것이 인간이라고 설명했지만, 모든 인간이 자신의 안위(편안할 안 安, 위로할 위 慰)를 위해 타인의 안녕(安, 편안할 녕 寧)을 무참하게 깨어버리지는 않는다. 그래서 선한 이들이 속수무책으로 비극에 희생되게 한 이름들을, 우리는 단 한 명의 이름으로 축약해서는 안된다. 소년이 온다. 피에 젖은 깃발을 들고.

<서울의 봄>은 부정의에 정의로. 무분별에 분별로. 폭력에 명분으로. 전쟁에 평화로. 증오에 사랑으로. 교활함에 우직함으로. 거짓에 진실로. 망각에 기억(외울 기 記, 생각할 억 憶)으로. 비양심에 양심으로. 비겁함에 용기로. 무관심에 사랑으로. 무지에 앎으로. 비인간에 인간이. 그러나 도저히 승리할 수 없는 것이 승리하게 만들었던 12월의 어떤 밤을 그린다. 햇빛이 눈부시게 쏟아지는 금남로의 5월이 슬픔으로 기억되도록 만든 비극의 단초를 되짚는다. 나는 여전히 우리 삶의 비극은 사고처럼 찾아온다고 믿지만, 어떤 사고(事故)는 철저히 의도되기도 한다. <서울의 봄>은 서울에서 봄을 몰아내버린 철저히 의도된 사고를, 애달픈 겨울을 지나 잠시 꽃망울을 터뜨린 들꽃을 매몰차게 꺾어버린 그 악의를 시계열을 따라 차분히 조명하면서도, 통렬하게 고발한다. 본작은 개인의 인간성 상실과 욕망의 분출을 부추기는 행위가 얼마나 징그럽고 끔찍하게 악의 보편성을 자극하며 널리 전염되는지 적나라하게 표현하고 있다-특히 황정민의 연기가 무척 징그럽다-. 그리고 폭력을 매개 삼아 세상과 상호작용하는 자들은, 그들이 생존을 명분으로 삼더라도 여지없는 악인이라고 이야기한다. 엄마의 말처럼 역사는 한 사람이 만드는 것이 아니었고, 본작은 그것을 증명해내기라도 하듯 수많은 목숨을 짓밟고 일어선 모든 악인들을 철저히 톺고 있다.

물론 본작은 본작에 등장하는 모든 인물, 상황은 창작에 의한 것이며 실재와 일치하더라도 그것은 우연에 의한 것이라고 밝히지만, 광주의 5월에 추모관에 서있었던 어린아이는 비극의 세월을 먹고 자라, 혹시라도 운명처럼 영화 속의 그 모든 악인들과 꼭 들어맞는 자들이 있다면, 그들이 죽어서도 죽기를, 저주받기를, 숭고한 자들의 기억에서 영원히 잊히지 않고 끔찍한 외로움 속에서 철저히 외롭기를, 이런 역사가 논의되는 사회에서 비인간성의 표본이자 치욕의 역사로 끊임없이 지탄받는 시지프스의 형벌을 받으며 고통받기를. 그런 바람들이 본작으로 말미암아, 유사한 역사가 있었던 비극의 땅에 오목하게 가득 모이기를. 진심으로 기원하는 어른이 되었다.

아이가 어른이 되는 긴 시절이 지나서도, 여전히 어디선가 그 역사는 반복 되고 있다. 12월의 비극의 밤이 있었던 1979년, 그리고 이듬해 1980년 5월, 그리고 그로부터 또 7년이 지난 1987년 6월. <1987>의 연희(김태리 분)는 "그런다고 세상이 바뀌어요?" 하고 묻는다. 이런다고 세상은 바뀌지 않을 수도 있다. 그러나 누군가, 어떤 마음 하나만이라도 바뀔 수 있다면, 정의, 분별, 평화, 사랑의 편에 붙잡을 수 있다면. 그것만으로도 이길 수밖에 없지만 끝내 이기지 못했던 목소리의 가치는 충분하다. 그 비극의 굴레에 갇히지 않기 위해서라도, 이 처절한 역사를 아직 잘 모르는 사람이 있다면 본작을 꼭 보기를 추천한다. 무지와 무관심이 죄가 될 수 있다면 본작에 등장하는 장면들을 모르는 대한민국 국민에게 그 죗값을 물을 수 있을 것이다. 한 명이라도 더 많은 이가 기억하지 않음 때문에 죄인이 되는 수레바퀴 아래에서 세상 밖으로 나오기를 기원한다. 언어는 문화의 근간이고, 시대정신의 축이다. 그것만으로도 본작이 영화 언어로써 우리 사회에서 문화(文化)적으로 갖는 가치는 충분하다. 통한(아플 통 痛, 한 한 恨)의 역사가 처연(쓸쓸할, 처량할, 서글플 처 凄, 불탈 연 然)하다. 비통(슬플 비 悲, 痛)하다. 애통(슬플 애 哀, 痛)하다. 그럼에도 불구하고 우리는 나아간다. 기억함으로써.

'영화봤다' 카테고리의 다른 글

| [잠 - 유재선] 앎과 받아들임 사이에 (2) | 2024.03.10 |

|---|---|

| [플라워 킬링 문(The Killers of the flower moon) - 마틴 스콜세지] 시절, 액자로 남다. (2) | 2023.12.30 |

| [다크 나이트 (The Dark Knight) - 크리스토퍼 놀란] 느린 기적 (1) | 2023.11.20 |

| [인셉션 - 크리스토퍼 놀란] 일상은 운명보다 위대하다 (3) | 2023.06.09 |

| [더 퍼스트 슬램덩크 - 이노우에 다케히코] 이토록 생생한 침묵 (0) | 2023.05.03 |

댓글